Abschluss des Gemeinschaftsprojekts von sieben Kommunen mit den Stadtwerken Lengerich

Erfolgreicher Abschluss der kommunalen Wärmeplanung: Die Wärmepumpe entwickelt sich zur Standardheizung. Und es gibt in allen sieben Kommunen das Potenzial für Wärmenetze

Die fünf NRW-Kommunen Lengerich, Ladbergen, Lienen, Tecklenburg und Saerbeck sowie die niedersächsischen Kommunen Hagen a.T.W. und Hasbergen haben gemeinsam mit den Stadtwerken Lengerich (SWL) eine zukunftsweisende kommunale Wärmeplanung erarbeitet.

Die kommunale Wärmeplanung informiert Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, ob sie mit einem Anschluss an ein Wärmenetz rechnen können oder ob sie in Zukunft auf eine individuelle, klimafreundliche Heizungslösung setzen müssen. Hintergrund ist das Auslaufen der Gasversorgung bis zum Jahr 2045, um die Klimaziele zu erreichen. Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Lengerich (SWL), das die sieben Kommunen umfasst, werden aktuell 90 % des Wärmebedarfs durch fossile Energieträger wie Erdgas und Öl erzeugt.

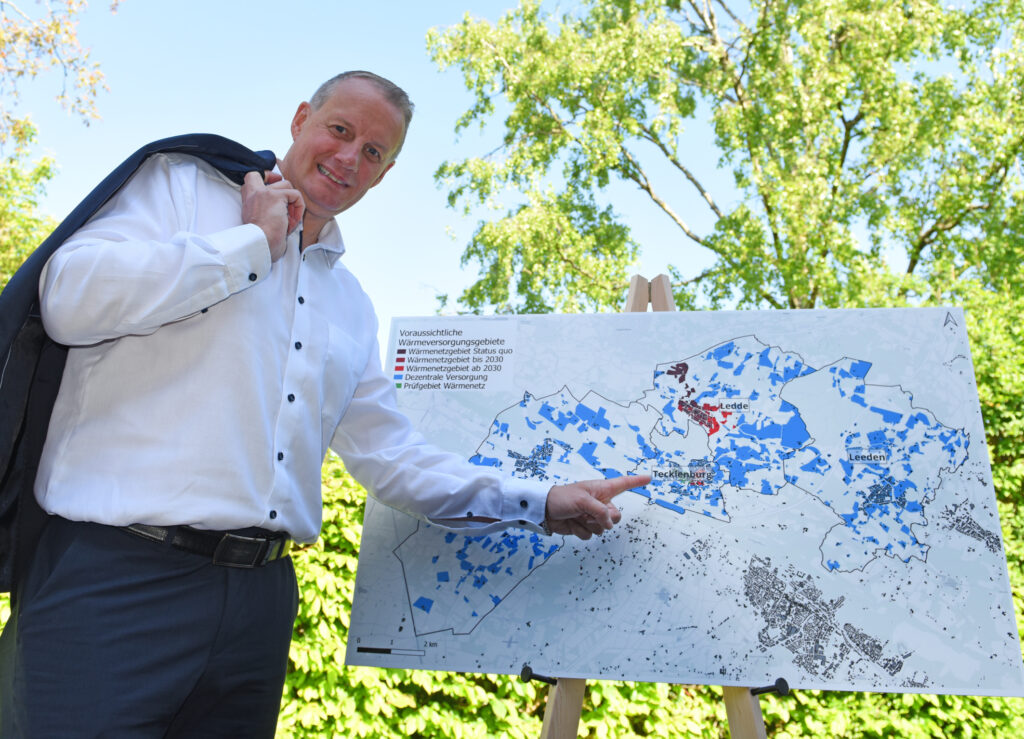

Das im September 2023 gestartete Projekt unter der Federführung der Stadtwerke Lengerich (SWL) und der Einbindung der zwei Fachberater BET und greenventory wurde nun erfolgreich abgeschlossen. Die sieben Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Vertreter der SWL und der Fachberater haben gestern die wesentlichen Ergebnisse im Rahmen eines Pressegesprächs vorgestellt.

Vorgehen der kommunalen Wärmeplanung

„Wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht, um für die Bürgerinnen und Bürger in unseren Kommunen frühzeitig Klarheit zu schaffen, wie ihre Wärmeversorgung zukünftig gestaltet werden kann“, erläutert Wilhelm Möhrke, Bürgermeister der Stadt Lengerich und Aufsichtsratsvorsitzender der SWL, in seiner Begrüßung das gemeinsame Ziel des interkommunalen Projekts. „Das ist notwendig, um die bestehenden Unsicherheiten der Bürgerinnen und Bürger, die aus der Diskussion um das Heizungsgesetz entstanden sind, möglichst frühzeitig zu beheben.“

Ingo Leufke, Prokurist und Projektleiter der SWL, und Jörg Ottersbach, Projektleiter bei der BET, erläuterten im Anschluss die einzelnen Analyseschritte der kommunalen Wärmeplanung, die zum heute präsentierten Ergebnis geführt haben.

Die kommunale Wärmeplanung umfasst eine systematische Analyse der bestehenden Wärmeversorgung, die Identifikation von Einsparpotenzialen sowie die Ableitung der zukünftigen Versorgungskonzepte für jeden einzelnen Straßenzug in den sieben Kommunen.

Dazu wurden unter Einbindung der Fachabteilungen der einzelnen Kommunalverwaltungen, der verfügbaren Versorgungsdaten der SWL und öffentlich verfügbarer Daten über den Gebäudebestand und dessen energetischen Zustand sowie derzeitige Heizungsbestände, die zukünftigen Wärmebedarfe in den Kommunen ermittelt.

Im zweiten Schritt wurde die Verfügbarkeit und das Potential für erneuerbare Energien ermittelt, die als Wärmquellen für potentielle Wärmenetze genutzt werden könnten. Alternativ wurde die Errichtung von möglichen zentralen regenerativen Wärmequellen wie Erdwärme oder zentraler Luft-Wärmepumpe bestimmt.

Resultat war im abschließenden dritten Schritt die Identifikation von Gebieten in den Kommunen, wo die Errichtung von Wärmenetzen grundsätzlich in Frage kommt. Maßgebliches Kriterium war dazu, dass der Wärmepreis bei einer Wärmeversorgung aus dem Wärmenetz potentiell nicht höher ist als die Kosten einer individuellen Einzellösung durch den Kunden. In der Bewertung dieser Wirtschaftlichkeit wurde die aktuell gültige Förderkulisse für Wärmenetze unterstellt, nach der 40 % der Investitionen in Wärmenetze gefördert werden.

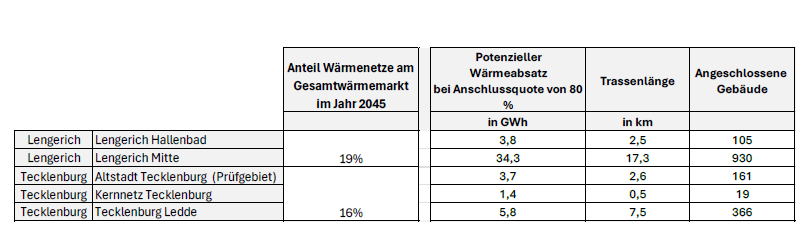

Insgesamt wurden in den sieben Kommunen elf Potential- bzw. Prüfgebiete identifiziert, die nun einer konkreten Machbarkeitsstudie unterzogen werden. Ein entscheidender Schritt steht am Ende dieser Machbarkeitsstudien: Die Bürger werden befragt, ob sie sich zu den ermittelten Preisen an das Wärmenetz anschließen wollen. Die Erreichung einer vorab definierten Anschlussquote ist Voraussetzung für den Baubeschluss der Wärmenetze.

Für die Gebäude, die außerhalb dieser Potential- oder Prüfgebiete liegen, können die Eigentümer bereits jetzt davon ausgehen, dass sie sich bei der Ablösung ihrer Gasheizung um eine individuelle Alternative kümmern müssen, sei es zum Beispiel die Installation einer Luft-Wärme-Pumpe, eine Sole-Wasserwärmepumpe oder eine Holz-Pellet-Heizung.

Elf Potential- und Prüfgebiete für Wärmenetze wurden identifiziert

„Die Potential- bzw. Prüfgebiete für Wärmenetze decken in den sieben Kommunen insgesamt einen Anteil von 14 % des zukünftigen Wärmebedarfs ab, allerdings mit unterschiedlichen Potentialen in den einzelnen Kommunen“, fasst Ingo Leufke die Ergebnisse der bisherigen Analysen zusammen.

Für Lengerich und Tecklenburg benannten Bürgermeister Möhrke und Bürgermeister Streit die potentiellen Wärmenetzgebiete. In Lengerich werden die Gebiete rund um das Hallenbad und ein Gebiet in der Lengericher Innenstadt weiter auf die Machbarkeit untersucht. Insgesamt könnten dann über 1000 Gebäude an ein bestehendes Nahwärmenetz angeschlossen werden.

In Tecklenburg wird sich die Stadt weiter mit einem möglichen Wärmenetz in der Tecklenburger Altstadt beschäftigen, da hier die technische Machbarkeit von einzelnen Luft-Wärmepumpen aufgrund des Denkmalschutzes eingeschränkt ist. Außerdem gibt es ein direkt angrenzendes Kerngebiet rund um das Rathaus, die Schulen und das Amtsgericht, sowie ein Potentialgebiet im Ortsteil Ledde, das derzeit von einem Biogasbetreiber auf die Machbarkeit untersucht wird. Das Potential in Tecklenburg umfasst dann insgesamt knapp 550 Gebäude, die zukünftig Anschluss an Wärmenetze finden könnten.

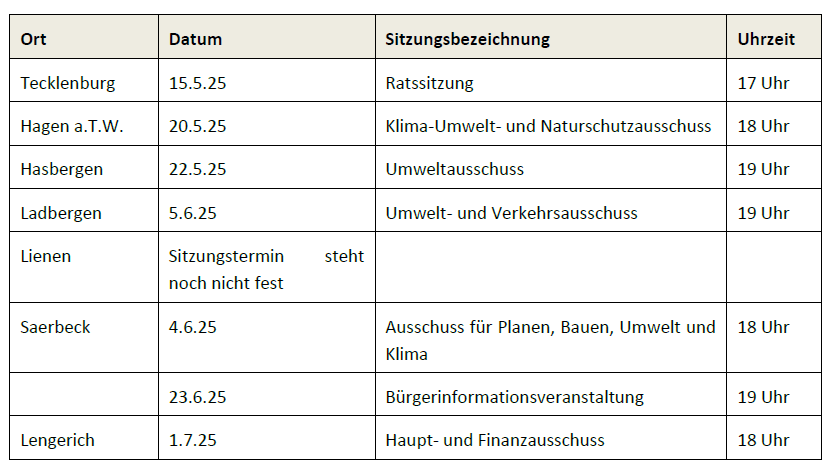

Alle beteiligten Kommunen präsentieren die Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung – inklusive der konkreten Benennung der

Potentialgebiete – in den nun anstehenden öffentlichen Ausschuss- und Ratssitzungen oder im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung.

Bürgermeister und SWL würdigen die Ergebnisse

Erfreut zeigten sich die Bürgermeisterin und die Bürgermeister über das gemeinsam erreichte Ergebnis.

Hagens Bürgermeisterin Christine Möller unterstrich in ihrem Statement noch einmal den Erfolg dieser interkommunalen Zusammenarbeit. „Wir sind in Niedersachsen und NRW mit die ersten Kommunen, die die kommunale Wärmeplanung vorlegen können und somit eine frühe Orientierung für unser Bürgerinnen und Bürger bieten.“

Dass in Lengerich ein deutliches Potential für Wärmenetze besteht, hebt Bürgermeister Wilhelm Möhrke in seinem Statement hervor: „Im Innenstadt-Bereich von Lengerich gibt es aufgrund der verdichteten Bebauung ein klares Potenzial für Wärmenetze. So können wir bis zu 19 % der Gesamtwärme in Lengerich über diese Netze abdecken. Voraussetzung wird aber sein, dass die Bürgerinnen und Bürger das auch wollen. Das werden wir im Rahmen der Machbarkeitsstudie durch eine Vorvermarktung, ähnlich wie beim erfolgten Breitbandausbau abfragen.“

Bürgermeister Arne Strietelmeier zeigt sich in seiner Kommentierung über die Ergebnisse für Lienen nicht überrascht: „Die Umsetzung von Wärmenetzen in Lienen ist aufgrund der ländlichen Siedlungsstruktur nur begrenzt denkbar. Das ist nicht überraschend. Stattdessen werden elektrische Wärmepumpen die Gas- und Ölheizungen verdrängen. Gerade deshalb sind die derzeit laufenden Ertüchtigungsmaßnahmen der SWL für das Stromnetz in Lienen so wichtig. “

Bürgermeister Torsten Buller zeigt die nächsten Schritte für die Gemeinde Ladbergen noch einmal auf: „Wie in den anderen Kommunen im ländlichen Raum zeigt sich auch für Ladbergen, dass das Potential für Wärmenetze begrenzt und die Luft-Wärme-Pumpe zukünftig vorherrschend sein wird. “

Die besondere Situation der Altstadt von Tecklenburg unterstreicht noch einmal Bürgermeister Stefan Streit in seiner Kommentierung der Arbeitsergebnisse: „Eine besondere Herausforderung stellt die denkmalgeschützte Altstadt dar“, erklärt der Bürgermeister von Tecklenburg, Stefan Streit. „Die technische Umsetzung von Luft-Wärmepumpen ist in der Altstadtbebauung flächendeckend schwierig. Aber auch die Errichtung eines Wärmenetzes gestaltet sich insbesondere wirtschaftlich als herausfordernd. Wir werden für die Altstadt daher die Prüfung im Rahmen einer gemeinsamen Machbarkeitsstudie mit dem angrenzendem Potenzialgebiet „Tecklenburg Kernnetz“ vornehmen. Die Ergebnisse werden dann zeigen, ob und wie die Altstadt in dieses Wärmenetz eingebunden werden kann.“

© Claus Baalmann

Für Saerbeck beschreibt Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg den weiteren Weg in die Klimaneutralität: „Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Ausbau des bestehenden Wärmenetzes sowie das Potential für weitere Wärmenetze. Unser ambitioniertes Ziel ist es, dass die Wärmenetze etwa 40 % des Wärmebedarfs in Saerbeck decken werden.“

Aus Sicht der Stadtwerke ordnet SWL-Geschäftsführer Ralf Becker die Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung noch einmal ein und unterstreicht hierin die gute Zusammenarbeit mit den Kommunen: „Zusammen mit den Kommunen wurde nun Klarheit über die zukünftigen Strukturen der Wärmeversorgung im Versorgungsgebiet der SWL geschaffen. Dabei werden die Stromnetze das Rückgrat der zukünftigen Wärmeversorgung sein. Daher ertüchtigen wir bereits jetzt unsere Stromnetze in allen Kommunen mit einem Investitionsprogramm von aktuell über 20 Mio. EUR. Und auch für die entstehenden Wärmenetze steht die SWL als Partner der Kommunen bereit.“

Weiteres Vorgehen

Die Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung sollen in den nächsten Ausschuss- und Ratssitzungen der Kommunen vorgestellt und anschließend im Internet veröffentlicht werden. Zu den öffentlichen Sitzungen sind selbstverständlich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen.

© Claus Baalmann